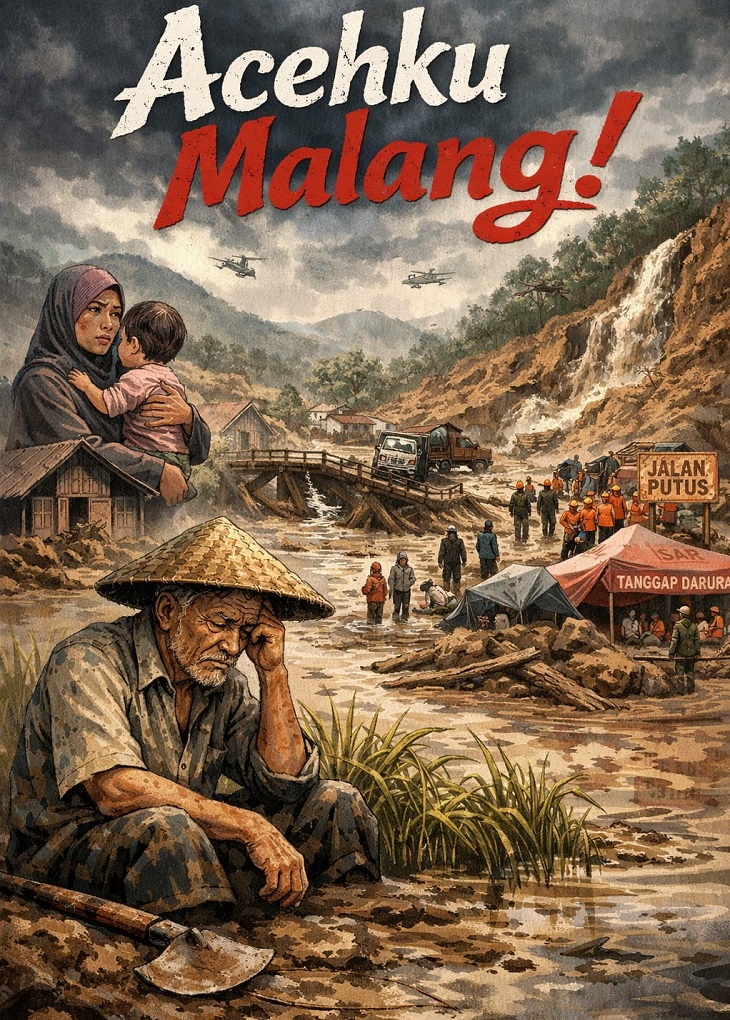

LingkarJabar – Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika Abdullah berdiri di tepi sawahnya. Padi yang seharusnya menguning menjelang panen kini rebah, bercampur lumpur sisa banjir bandang. Ia menggenggam cangkul tanpa benar-benar mengayunkannya. “Kalau jalan belum pulih,” katanya lirih, “panen ini mau ke mana?” Pertanyaan itu menggantung di udara, tak sekadar ditujukan pada siapa pun yang mendengar, tetapi pada sistem yang seharusnya menjaga hidupnya.

Cerita Abdullah bukan satu-satunya. Di Aceh, ribuan petani dan pekebun menghadapi kesunyian yang sama. Data dari salah satu media online pada 25/01/2026 mencatat 56.652 hektare lahan persawahan di 18 kabupaten dan kota rusak akibat banjir dan longsor. Di wilayah pegunungan, hasil pertanian dan perkebunan terpuruk karena akses transportasi darat belum sepenuhnya pulih, membuat panen sulit dijual. Bahkan, status tanggap darurat diperpanjang untuk keempat kalinya, seolah pemulihan terus tertunda oleh waktu.

Bencana memang bukan hal baru bagi Aceh. Namun yang membuatnya berlarut bukan semata hujan dan longsor, melainkan arah pemulihan yang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan rakyat. Ketika lahan rusak dan jalan terputus, pekerjaan menghilang. Ketika pekerjaan hilang, ekonomi keluarga runtuh perlahan. Dalam kondisi seperti ini, lambannya pemulihan tidak lagi netral, ia berimplikasi pada keadilan sosial.

Islam memandang urusan rakyat sebagai amanah besar yang melekat pada kekuasaan. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas urusan mereka” (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini bukan sekadar nasihat moral, melainkan kerangka ideologis, bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pengatur, tetapi sebagai raa’in, pengurus kehidupan rakyat, terutama saat berada di dalam kondisi paling rentan.

Namun dalam praktik bernegara modern, kebijakan sering terjebak pada logika untung-rugi. Anggaran pemulihan dibatasi oleh pertimbangan efisiensi, sementara prioritas dialihkan pada sektor yang dianggap produktif secara ekonomi. Tanpa disadari, rakyat terdampak didorong untuk “mandiri” di tengah keterbatasan. Pendekatan ini tampak rasional, tetapi berisiko menjauh dari prinsip keadilan yang menjadi ruh kepemimpinan.

Allah Swt. menegaskan, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (QS. an-Nahl: 90). Keadilan di sini bukan hanya soal niat baik, melainkan kecepatan dan keberpihakan kebijakan. Ketika pemulihan berjalan lambat dan terfragmentasi, sementara tanggap darurat berulang, itu pertanda perlunya koreksi arah, bukan penolakan, melainkan penyempurnaan.

Kelemahan struktural juga tampak pada koordinasi penanganan bencana yang belum terintegrasi. Respons darurat berjalan, tetapi transisi menuju pemulihan permanen tersendat. Padahal Islam menuntut profesionalitas dalam pengelolaan urusan publik. Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (sungguh-sungguh dan profesional)” (HR. al-Baihaqi). Profesionalitas ini meniscayakan kebijakan yang sederhana aturannya, cepat pelayanannya, dan tepat sasarannya.

Dari sudut pandang Islam, solusi bukan sekadar menambah program, tetapi menegaskan kembali peran negara sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyat. Pemulihan infrastruktur, lahan pertanian, dan akses distribusi harus dipercepat agar ekonomi warga kembali bergerak. Bantuan perlu disalurkan langsung berbasis kebutuhan riil. Bagi petani kehilangan lahan, buruh kebun kehilangan pekerjaan, lansia, dan difabel, bukan berhenti pada simbol.

Pendanaan pemulihan semestinya dipandang sebagai investasi kemaslahatan, bukan beban fiskal. Dalam sistem Islam, Baitul Maal berfungsi memastikan kekayaan negara dikelola untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama saat krisis. Di sinilah ideologi Islam menawarkan koreksi arah: menempatkan manusia, bukan angka, sebagai pusat kebijakan.

Abdullah akhirnya melangkah meninggalkan sawahnya. “Kami tidak minta berlebihan,” katanya pelan. “Kami hanya ingin bisa bekerja lagi.” Kalimat sederhana itu sejatinya adalah inti amanah kekuasaan. Sebab, kemuliaan sebuah kepemimpinan tidak diukur dari besarnya proyek, melainkan dari seberapa cepat dan adil ia mengangkat beban rakyatnya, terutama di ujung sawah yang sunyi, tempat harapan menunggu jawaban.

Penulis : Ummu Fahhala, S. Pd.

(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)