LingkarJabar – Pagi itu ruang kelas belum sepenuhnya terisi suara pelajaran. Papan tulis masih bersih. Buku terbuka di meja-meja kayu yang mulai aus. Seorang guru berdiri di depan kelas, mencoba menata suasana.

“Tenang dulu. Kita mulai belajar,” ucapnya.

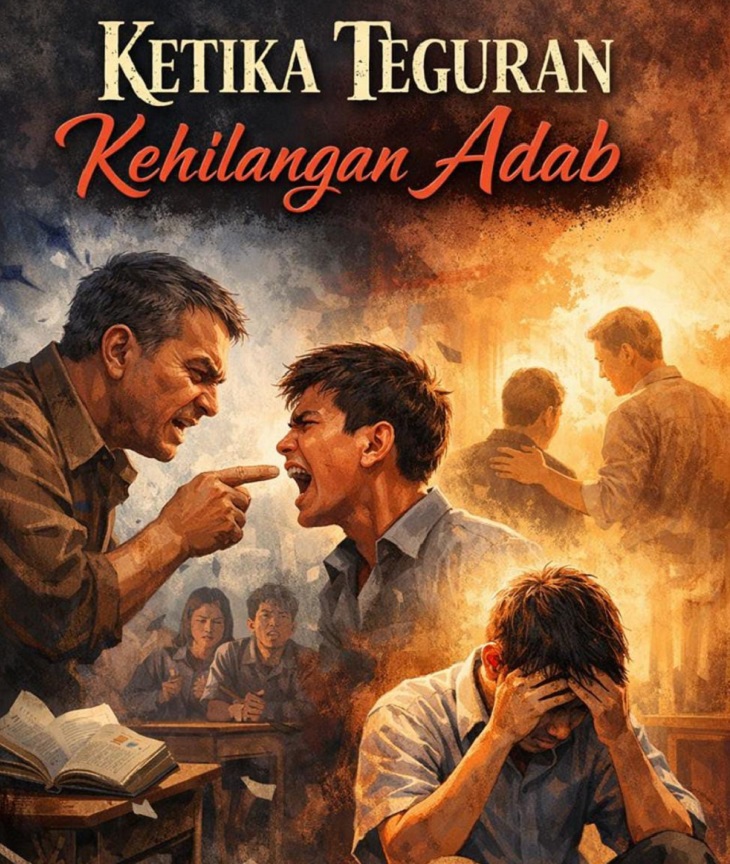

Namun, kalimat itu tidak disambut hormat. Sebuah suara lantang memotong. Kata-kata kasar meluncur tanpa kendali. Beberapa murid menunduk. Yang lain terdiam. Sang guru menegur. Emosi ikut naik. Teguran berubah menjadi pertengkaran. Pertengkaran berakhir pada kekerasan.

Video pengeroyokan guru SMK di Jambi itu lalu menyebar luas. Publik tersentak. Sebagian marah. Sebagian iba. Namun, sedikit yang bertanya lebih dalam, apa yang sebenarnya sedang runtuh di ruang-ruang kelas kita?

Di satu sisi, guru merasa dilecehkan saat menjalankan tugasnya. Di sisi lain, murid mengaku lama menyimpan luka akibat kata-kata yang merendahkan. Dua versi ini bukan untuk dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi potret krisis yang lebih besar, yaitu pendidikan yang kehilangan adab.

Kasus ini bukan sekadar konflik personal. Ia adalah cermin buram dunia pendidikan. Relasi guru dan murid yang semestinya dibangun di atas penghormatan dan keteladanan justru berubah menjadi relasi penuh ketegangan. Murid kehilangan batas sopan. Guru kehilangan kelembutan. Sekolah pun kehilangan ruhnya.

Lebih jauh, kondisi ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari sistem pendidikan yang semakin menjauh dari nilai. Pendidikan hari ini sering kali diletakkan dalam kerangka sekuler dan utilitarian. Sekolah diarahkan mencetak kompetensi. Kurikulum mengejar target. Prestasi diukur dengan angka. Akhlak diletakkan di pinggir.

Dalam sistem seperti ini, guru memikul beban berat. Target administratif menumpuk. Tekanan kinerja meningkat. Sementara itu, murid hidup dalam kompetisi tanpa henti. Emosi mudah meledak. Bahasa kehilangan empati. Maka, konflik pun mudah terjadi.

Tulisan terhadap kondisi ini bukan penolakan atas upaya negara memajukan pendidikan. Sebaliknya, tulisan ini adalah koreksi terhadap arah. Pendidikan membutuhkan lebih dari regulasi, anggaran, dan teknologi. Pendidikan membutuhkan fondasi nilai yang kokoh.

Islam menawarkan fondasi itu. Sejak awal, Islam memandang pendidikan sebagai proses membentuk manusia beradab.

Rasulullah saw. menegaskan tujuan diutusnya beliau, “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Ahmad).

Dalam pandangan Islam, adab selalu didahulukan sebelum ilmu. Murid diajarkan memuliakan guru. Guru diwajibkan mendidik dengan kasih sayang. Teguran tidak boleh melukai martabat. Nasihat harus menenangkan jiwa.

Rasulullah saw. memberi teladan nyata. Ketika seorang Badui melakukan kesalahan di masjid, beliau tidak membentak. Beliau menasihati dengan lembut. Para sahabat pun belajar bahwa pendidikan bukan soal kekuasaan, melainkan keteladanan (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Qur’an menegaskan prinsip yang sama, “Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah lembut kepada mereka.”

(QS. Ali Imran: 159).

Ayat ini menegaskan bahwa kelembutan adalah inti kepemimpinan, termasuk kepemimpinan di ruang kelas.

Dalam sejarah peradaban Islam, negara tidak melepaskan pendidikan dari nilai akidah. Para pemimpin dalam Islam memastikan guru hidup layak agar mampu mendidik dengan tenang dan bermartabat. Kurikulum diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam, bukan sekadar keterampilan pasar.

Di sinilah peran negara menjadi penting. Negara perlu memastikan pendidikan berjalan di atas nilai yang memanusiakan manusia. Negara perlu menata kebijakan agar sekolah kembali menjadi ruang aman, bukan ruang konflik.

Kasus di Jambi adalah peringatan. Teguran tanpa adab melahirkan luka. Pendidikan tanpa nilai melahirkan kekerasan. Jalan keluarnya bukan saling menyalahkan, melainkan keberanian kembali kepada nilai Islam sebagai fondasi pendidikan.

Jika pendidikan ingin menyembuhkan, bukan melukai, maka adab harus kembali menjadi panglima. Dan Islam telah lama menunjukkan jalannya.

Penulis : Ummu Fahhala, S. Pd.

(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)